L’élection présidentielle de 2020 est la 59ème élection présidentielle américaine de l’histoire. Peut-on prédire son résultat en se penchant sur les élections qui l’ont précédée ? Du fait de la complexité du système électoral américain, de nombreux analystes et statisticiens américains dressent régulièrement des parallèles avec les élections précédentes mais leur analyse est souvent basée sur des évolutions démographiques ou des chiffres économiques qui ne retranscrivent pas complètement une campagne électorale. 2020, à cause du COVID, est une élection totalement inédite dans son déroulement et personne ne peut dire avec certitude quelle en sera l’issue (sauf les sondeurs qui ont eu tout faux en 2016). Par cet article, je vous propose de faire un retour rapide sur 8 élections américaines qui, selon moi, peuvent nous permettre de tirer une leçon voire même une prédiction sur ce qui pourrait se produire cette année. Au programme, 6 campagnes de réélections avec tous les cas de figure (de la réélection facile à la déroute du président sortant) et 2 campagnes présidentielles qui pourraient nous donner les clés de lecture les plus pertinentes sur cette élection 2020.

Les réélections triomphales : 1972 et 1984

1972 : Nixon vs McGovern, la campagne de réélection dont avait rêvé trump

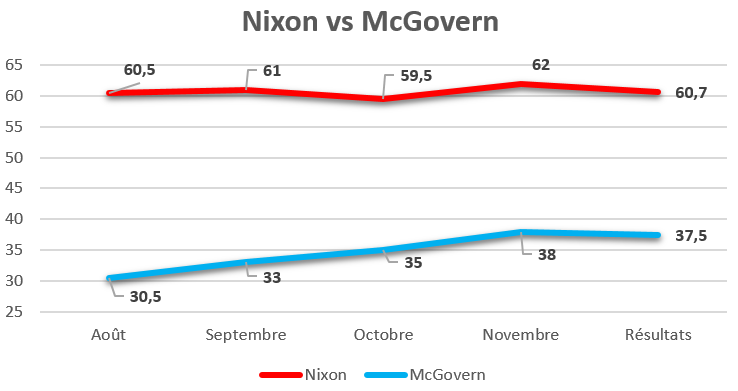

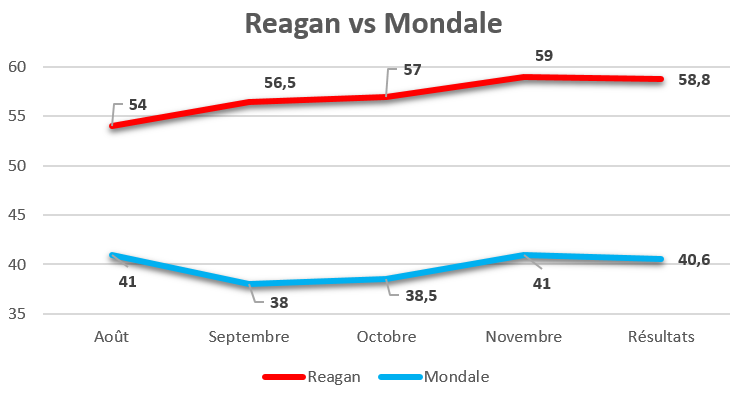

- Résultat : Nixon 60,7% McGovern 37,5%

- Collège électoral : Nixon 520 McGovern 17

Le contexte : En 1972, Richard Nixon est président des Etats-Unis depuis 4 ans et est candidat à sa réélection. Au cours de ce mandat, Richard Nixon est extrêmement critiqué par les médias mainstream. Il adopte une stratégie très spéciale dans l’incarnation de sa fonction, soufflée par son conseiller à la défense nationale Henry Kissinger : la stratégie du fou. Pour paraître imprévisible aux yeux des ennemis soviétiques, Richard Nixon tient des propos souvent incohérents et promet de mener une guerre sans pitié face aux communistes. En effet, à cette époque, les américains sont engagés militairement au Viêt-Nam pour endiguer l’avancée des communistes. Si sa stratégie militaire aura, par moment, ressemblé véritablement à celle d’un fou sans plan (bombardements sur le Cambodge voisin qui n’avait rien demandé), Nixon engage, en réalité, une toute autre politique que celle qu’il affiche. Décidé à en finir avec la guerre du Viêt-Nam, Nixon rapatrie progressivement son armée sur le sol américain. Kissinger et Nixon veulent refaçonner l’ordre international : pour eux, l’équilibre de la puissance entre les principales nations est la meilleure façon d’instaurer une paix durable. Si la CIA continue à assassiner des dirigeants communistes dans des pays d’Amérique Latine ou d’Afrique, Nixon déploie, dans le même temps, une politique de détente. 2 sommets ont lieu avec Brejnev pour limiter les armes nucléaires et Nixon réalise un coup de maître inattendu en 1972 en visitant la Chine Populaire pour normaliser les relations entre les 2 pays. Sur le plan intérieur, l’économie est en excellente santé ce qui permet à Nixon d’atteindre des sommets de popularité (plus de 60% d’opinions favorables). Tous les signes sont donc positifs pour le président qui se prépare à une réélection triomphale.

Les primaires : Du côté républicain, Richard Nixon fait pourtant face à 2 adversaires lors de la primaire républicaine : Pete McCloskey, anti-guerre du Viêt-Nam, qui juge que les troupes auraient dû rentrer plus vite, et John Ashbrook, un républicain qui considère, au contraire, que Nixon affaiblit les Etats-Unis avec sa politique de détente. Les 2 candidats sont écrasés par le Président qui se balade dans cette primaire. Côté démocrate, c’est la division la plus totale. Pas moins de 15 démocrates se portent candidats à la primaire. Parmi les candidats remarqués, Shirley Chisholm est la première femme afro-américaine candidate à l’élection dans un contexte post-ségrégation et Patsy Minsk est la première asiatique à se présenter. Le favori de la primaire est Ted Kennedy, cadet de la fratrie Kennedy, composée de John et Robert tous deux assassinés en 1963 et 1968. Tenant certainement à sa vie, Ted Kennedy renonce à se présenter à la primaire ce qui met en difficulté le camp des modérés qui part divisé au démarrage des primaires. 2 candidats tentent de représenter ce courant : Humphrey, candidat malheureux de 1968 et Muskie, favori des sondages au début de la primaire. Si Humphrey mène une campagne effacée et ne parvient jamais à susciter l’engouement, Muskie est, quant à lui, torpillé par une fausse affaire accusant sa femme d’alcoolisme alors qu’il allait remporter la primaire du New Hampshire. Restent 2 candidats iconoclastes : George Wallace, candidat démocrate sudiste et candidat dissident du parti en 1968 car ségrégationniste, souhaite faire amende honorable en se rangeant derrière la nouvelle vision progressiste de son parti et George McGovern, représentant du mouvement anti-guerre et favorable à des mesures sociales et progressistes comme l’instauration d’un revenu minimum pour les personnes au chômage ou la légalisation de la marijuana. George Wallace est en tête pendant toute la primaire jusqu’à sa tentative d’assassinat qui le laisse paralysé à vie. Diminué, il doit jeter l’éponge et c’est McGovern qui l’emporte contre la volonté des instances de son parti. De nombreux démocrates, effrayés par ses idées progressistes quittent le navire et refusent de l’investir.

La campagne : Dans ce contexte de division chez les démocrates, Nixon mène une campagne minimaliste : quelques grands meetings aux quatre coins du pays et une campagne publicitaire agressive contre son adversaire. Il accuse McGovern d’être un socialiste dangereux qui compte pactiser avec l’ennemi soviétique. Chez McGovern, toute la campagne est un fiasco : son colistier doit démissionner en pleine campagne pour raisons de santé et il ne parvient que très difficilement à lui trouver un remplaçant. Il est inaudible face à Nixon et ne parvient pas à parer les accusations de socialisme. Il passe pour un radical aux yeux même de son parti et certains démocrates appellent à voter Nixon. Finalement, Richard Nixon écrase son adversaire remportant 49 états contre 1 seul pour son adversaire. Il s’agit de la victoire la plus large de l’histoire moderne avec 18 millions de voix d’écart entre les 2 candidats. Nixon est au sommet de la gloire et personne n’imagine alors que 2 ans plus tard, il démissionnera suite à une affaire d’espionnage du parti démocrate, le Watergate…

Ce qui fait penser à 2020 : Les très bons résultats économiques de Trump avant Covid et la couverture médiatique totalement anti-Trump font penser fortement à l’élection de 1972. En outre, la primaire démocrate de 2020 a eu des similitudes avec celle de 1972 où l’on a pu observer une profonde division entre le camp modéré et la gauche libérale américaine.

Pourquoi nous n’aurons pas un remake de 1972 en 2020 : C’était l’espoir de Trump et son pronostic d’avant primaire démocrate : il devait faire face à Sanders ou Warren lors de cette élection. Il aurait alors été aisé pour Trump de se poser en rassembleur face aux dangers du socialisme. Il a malheureusement face à lui le moins à gauche de tous les candidats, Joe Biden qui l’empêche de mener une campagne au centre. Par ailleurs, le coronavirus a cassé son bilan économique qui, sur le papier, est finalement négatif (même si les Etats-Unis semblent se relever rapidement). Enfin, si Trump a adopté la stratégie du fou sur le plan international avec un certain succès (normalisation des relations avec la Corée du Nord, politique énergique contre la montée de la Chine, aucun conflit déclenché en 4 ans), Donald Trump n’est jamais parvenu à sortir de son rôle de malade compulsif de twitter et n’a jamais su prendre la hauteur exigée par sa fonction. Dans une Amérique fracturée comme jamais, il était de toute manière impossible pour Trump de passer pour un rassembleur… Il a, malgré tout, eu plusieurs occasions de réunir les américains autour de sa politique mais il ne les a jamais saisies. 2020 ne sera pas un remake de 1972, au grand dam de l’égo surdimensionné de Donald.

1984 : Reagan vs Mondale, la campagne du vieux sage qui a rendu sa grandeur à l’amérique

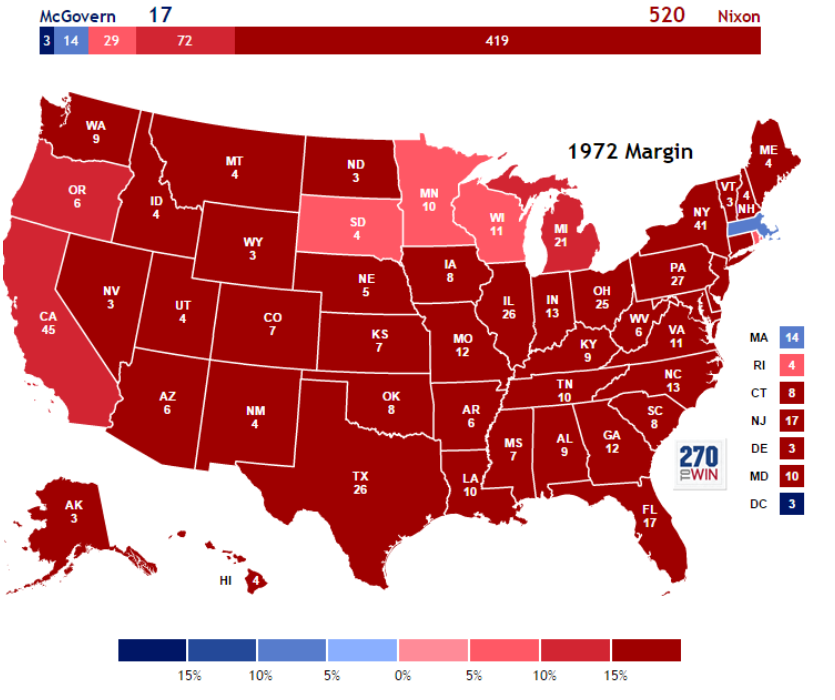

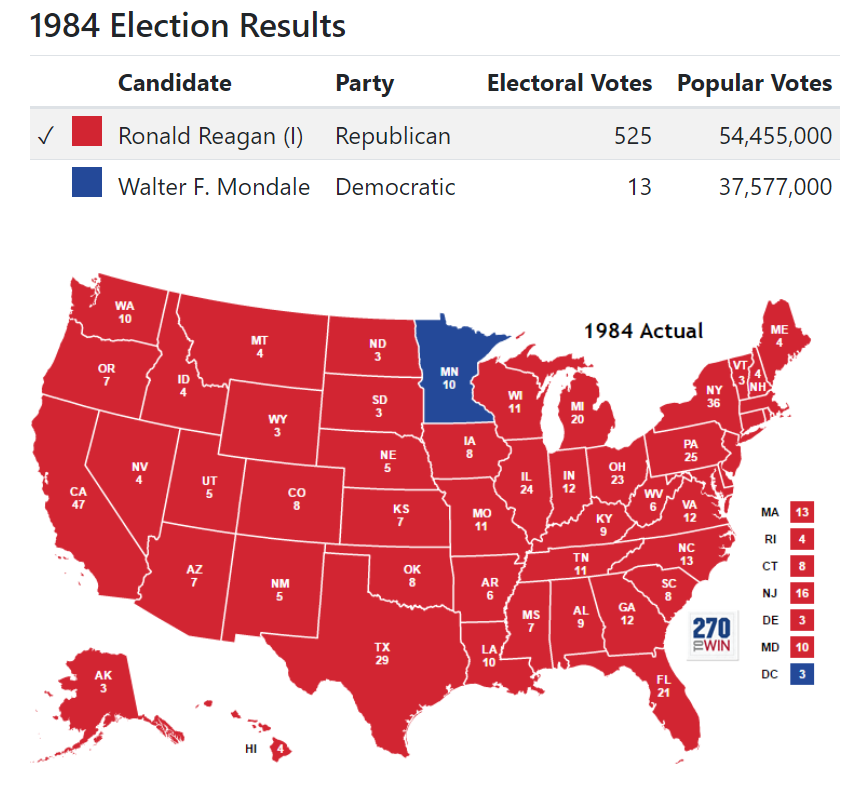

- Résultat : Reagan 58,8% Mondale 40,6%

- Collège électoral : Nixon 525 McGovern 13

Le contexte : En 1984, l’élection présidentielle est la 50ème élection de l’histoire des Etats-Unis. Ronald Reagan est président depuis 4 ans et a particulièrement marqué les américains au cours de son premier mandat. Prenant le contrepied de ses prédécesseurs qui avaient instauré la détente, Ronald Reagan passe les 4 années de son premier mandat à redorer le prestige de l’Amérique à l’international en se posant en rempart occidental face au communisme. Homme le plus âgé jamais élu à 69 ans (battu plus tard par un certain Donald Trump), Ronald Reagan entame son mandat par la libération théâtrale de 52 otages américains détenus pendant 444 jours en Iran tandis qu’il prononçait son discours d’investiture. 2 mois après sa prise de fonction, Reagan est victime d’une tentative d’assassinat : il s’en sort miraculeusement malgré une balle dans la poitrine et sa popularité explose dans l’opinion publique. Reagan met en place une politique économique de l’offre ou politique du laissez faire en stimulant l’économie par de larges réductions d’impôts afin d’élargir l’assiette fiscale : si le niveau de taxation baisse, alors plus de personnes paieront des impôts. Par cette politique d’imposition faible, l’investissement est encouragé et la croissance économique reprend en 1983 avec une baisse du chômage et une augmentation significative des salaires. Cette politique a également pour effet de creuser le déficit et la dette. Sur le plan international, il met en place la politique de « paix par la force » et augmente de 40% les dépenses militaires en quatre ans afin de financer la « guerre des étoiles » qui hâtera la chute du régime soviétique. Il envahit Grenade en 1983 pour renverser le pouvoir communiste et soutient toutes les guérillas anti-communistes à travers le monde (coucou les Talibans). Il se présente donc en position de force pour sa réélection en 1984.

Les primaires : Ronald Reagan et George Bush père son colistier ne font face à aucune opposition lors de la primaire républicaine et sont choisis sans difficultés pour représenter leur parti lors de la présidentielle. Chez les démocrates, 8 candidats s’affrontent lors de la primaire. 3 d’entre eux marquent cette primaire : Jesse Jackson, pasteur baptiste et activiste des droits civiques, premier afro-américain candidat sérieux à la nomination, Gary Hart candidat des modérés et Walter Mondale, ancien Vice-Président de Jimmy Carter et favori. Gary Hart se présente comme le candidat de la nouvelle génération, jeune et dynamique, campagne que reproduira Bill Clinton 8 ans plus tard. Il perd de peu la nomination face à l’armada Mondale, soutenu par tout l’establishment démocrate. Toutefois, cette victoire étriquée et peu enthousiasmante inquiète les caciques du parti démocrate qui craignent une déroute historique.

La campagne : Pour redynamiser sa campagne, Mondale choisit comme colistière Geraldine Ferraro, première femme candidate sur un ticket présidentiel. Inconnue du grand public, Mondale espère renverser la vapeur dans une campagne qui s’annonce quasi-impossible à remporter face au président sortant. Reagan apparaît, en effet, comme indestructible dans cette élection. Pourtant, lors du premier débat, Reagan est particulièrement distrait et fait de nombreuses approximations qui font planer le doute sur son aptitude à occuper la fonction de président 4 années de plus alors qu’il a déjà 73 ans. Des rumeurs font même état d’un possible diagnostic de la maladie d’Alzheimer pour le président (il sera effectivement diagnostiqué de cette maladie mais en 1993). Ronald Reagan rebondit lors du second débat en déclarant « Je ne ferais pas de l’âge une question dans cette campagne. Je n’exploiterais pas, pour des raisons politiques, la jeunesse et l’inexpérience de mon opposant ». Cette déclaration provoque l’hilarité du public, y compris celle de Mondale, et le dernier doute est levé. Reagan écrase son opposant en remportant 49 des 50 états américains comme Nixon 12 ans plus tôt. Il remporte 525 grands électeurs, un record, et le vote populaire de 18 points.

Ce qui fait penser à 2020 : La problématique de l’âge et de la santé des candidats, en particulier de Biden, occupent les esprits dans cette campagne. Par ailleurs, Trump dispose lui aussi de l’image d’un président qui a eu des succès économiques, en dépit du coronavirus. Sur le plan international, sa politique a des similitudes avec la stratégie de « paix par la force » que l’on pourrait plutôt renommer en « paix par la menace ». Donald Trump a, aux yeux de ses électeurs, rétabli la crainte et le respect (enfin ça c’est une impression) chez les autres dirigeants du monde. Enfin, plus symboliquement, Joe Biden a fait le choix d’une colistière lui aussi, en la personne de Kamala Harris.

Pourquoi nous n’aurons pas un remake de 1984 en 2020 : Contrairement à Ronald Reagan, Donald Trump n’a jamais été capable d’élargir sa base et de se poser en rassembleur de la nation. S’il avait repris le slogan de 1980 « Make America Great Again », le ressenti général est plutôt que Trump a accompagné le lent déclin américain sur la scène internationale voire l’a accéléré par son comportement de fou furieux. Par ailleurs, il n’occupe pas la position de vieux sage de la campagne et c’est son adversaire Joe Biden qui semble endosser le rôle de sortant à la Reagan. Toutefois, Biden n’a pas pour autant levé les doutes sur sa santé puisqu’une majorité d’électeurs est persuadée qu’il ne parviendra pas à finir son mandat.

LES Défaites Humiliantes : 1980 et 1992

1980 : Reagan vs Carter, L’Amérique en plein doute

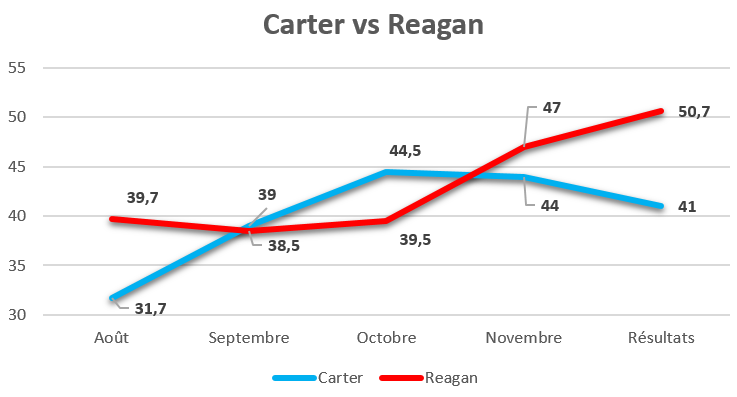

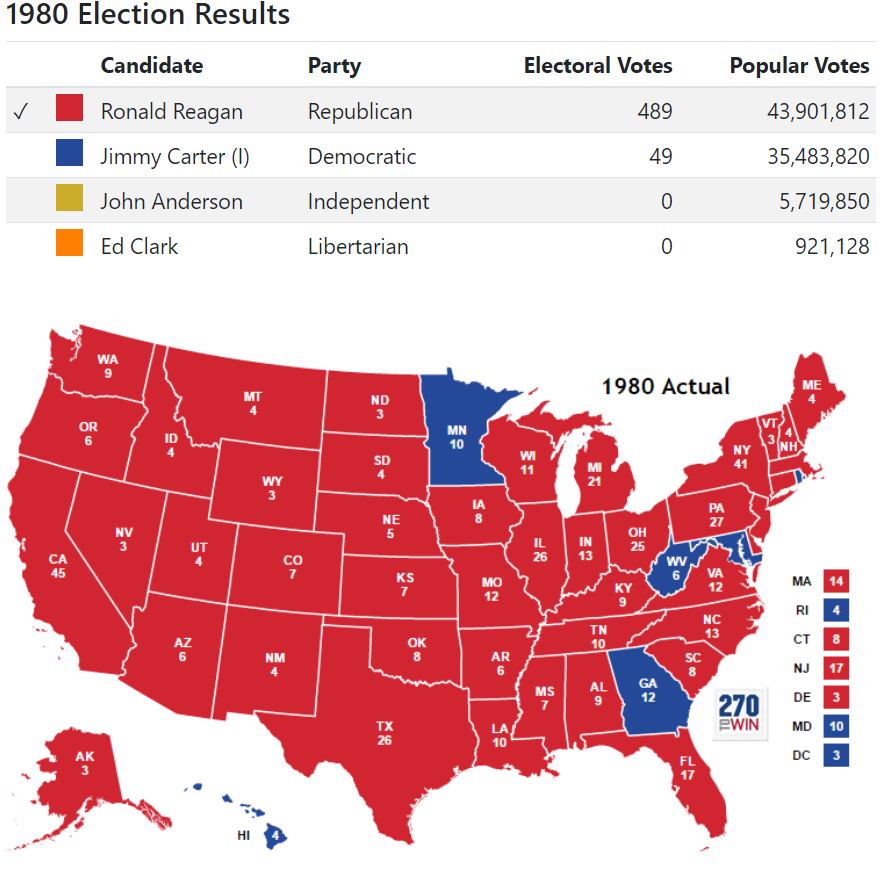

- Résultat : Reagan 50,7% Carter 41%

- Collège électoral : Reagan 489 Carter 49

Le contexte : En 1980, le président Jimmy Carter est le président sortant. Il a remporté l’élection 1976 d’extrême justesse face à Gérard Ford mais son capital sympathie est grand au début de son mandat et ses objectifs ambitieux. Il réorganise son administration mais va très vite réussir à se mettre à dos l’opposition et son propre parti, ne souhaitant pas faire coopérer son administration avec le Congrès. En économie, Carter adopte des mesures de déréglementation et tente de contenir l’inflation qui atteint les 10%. Il ne parvient pas à la faire baisser et le chômage explose dans le pays frôlant également les 10%. Les Etats-Unis doutent de leur puissance et Carter se pose en père de la nation espérant créer un électrochoc mental mais aucune mesure concrète et efficace n’est prise pour rétablir la situation. Sur le plan international, Carter met les droits de l’homme au cœur de sa politique étrangère rompant avec la Realpolitik de Kissinger. Cette politique favorise la poursuite de la détente avec l’URSS et il parvient à négocier le traité de paix entre l’Egypte et Israël à Camp David. Toutefois, cette position humaniste se heurte à la réalité en particulier sur le dossier Iranien. Le Shah d’Iran, fidèle allié des Etats-Unis, est renversé en 1979 par les islamistes qui coupent les ponts avec leur ancien allié et provoquent une crise de l’énergie qui plonge l’Amérique dans la récession. En acceptant de recueillir en exil le Shah d’Iran, Carter provoque la prise en otage de 52 américains de l’ambassade américaine à Téhéran. Cette crise s’enlise et l’administration ne parvient pas à faire libérer ces otages. La côte de popularité de Carter plonge et il se retrouve contesté jusque dans son camp. C’est dans ce contexte de défiance à l’égard de leur président que les américains se préparent à voter en 1980.

Les primaires : Le président sortant est contraint à participer à une primaire au sein de son parti. En effet, contrairement à 1972, Ted Kennedy est, cette fois-ci, candidat au poste et les 2 hommes s’affrontent au cours de 34 primaires. Carter s’impose difficilement dans 24 primaires et obtient 60% des délégués face à son opposant. Cependant, Kennedy refuse de se retirer et défie le président jusqu’à la convention où il ne parvient pas à convaincre les Super Délégués de le soutenir. Chez les républicains, Reagan est le grand favori mais il fait face à deux challengers coriaces qui critiquent sa proposition de baisser les impôts tout en augmentant les dépenses militaires : George H.W. Bush et John Anderson. Reagan finit par l’emporter haut la main et choisit le premier comme colistier, tandis que le second quitte le parti et décide de se présenter en indépendant, jugeant Ronald Reagan trop à droite. A la sortie de l’été, Reagan est donc mis en difficulté et se retrouve à la traîne dans les sondages derrière le président.

La campagne : Ronald Reagan mène une campagne sur le thème de l’optimisme et sur le besoin de redorer l’image de l’Amérique dans le monde. Il veut que chaque américain soit à nouveau fier de son pays. Son slogan vous sera très familier : « Let’s Make America Great Again ». En face, Carter mène une campagne assez terne et négative et ne parvient pas à lui donner un cap, se contentant de traiter son adversaire de radical d’extrême droite. Persuadé d’avoir l’avantage grâce à la candidature dissidente d’Anderson, il annule sa présence au premier débat et laisse ses 2 adversaires se départager. Anderson s’écroule dans les sondages passant de 20% à 5% au profit de Reagan. Au pied du mur, Carter doit se rendre au dernier débat face à Reagan. Les 2 candidats sont encore assez proches dans les sondages et rien n’est encore joué. Carter attaque Reagan sur son passé de gouverneur de Californie où il avait voté contre Medicare et la sécurité sociale, Reagan le moque avec une phrase restée célèbre « There you go again » le renvoyant à ses propres échecs de Président. Débat plutôt serré, Reagan remporte celui-ci sur la conclusion où il s’adresse aux téléspectateurs en leur demandant s’ils vivent mieux aujourd’hui qu’il y a 4 ans et si le pays est plus ou moins respecté qu’avant. En retard de 3 points dans les sondages, il renverse sa situation en reprenant 3 points d’avance après celui-ci. 1 semaine plus tard, il l’emporte avec près de 10 points d’avance sur son adversaire. En termes de grands électeurs, il obtient 489 voix contre 49 pour son adversaire qui ne remporte que 6 états. Il s’agit de la pire défaite pour un président sortant depuis la défaite de Hoover en 1932.

Ce qui fait penser à 2020 : Un président qui divise, peu soutenu par son parti, qui n’a pas l’air d’avoir un fil directeur dans sa campagne de réélection, oui ça ressemble étrangement à Trump. Par ailleurs, la crise du coronavirus apparaît un peu comme l’équivalent de la crise des otages en Iran… Un sujet que Trump n’arrive pas à régler et qui le poursuit inlassablement depuis mars 2020. Les sondages, enfin, nous prédisent un écart équivalent à celui de 1980.

Pourquoi nous n’aurons pas un remake de 1980 en 2020 : En vérité, et c’est peut-être ce qui est le plus exceptionnel avec Trump, rien, je dis bien rien, n’a fait bouger sa popularité au cours de son mandat. Il a démarré avec 45% d’opinions positives et il finira à 45%. La crise du coronavirus n’est pas un tel boulet pour Trump qui peut encore gagner à 10 jours de l’élection. Il est celui qui apparaît encore comme ayant les meilleures solutions sur le plan économique pour sortir le pays de la crise. Enfin, Biden n’est pas du tout Reagan et ne suscite aucun enthousiasme. C’est plutôt Trump qui tient le rôle de Reagan (la classe en moins). L’Amérique doute de sa puissance aujourd’hui, certes, mais Trump est combattif et ses positions fermes face à la Chine ont plu à l’ensemble des américains.

1992 : Clinton vs Bush, it’s the economy, stupid !

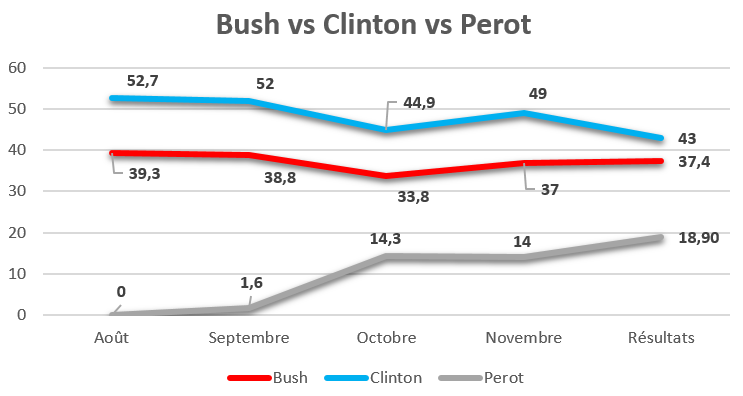

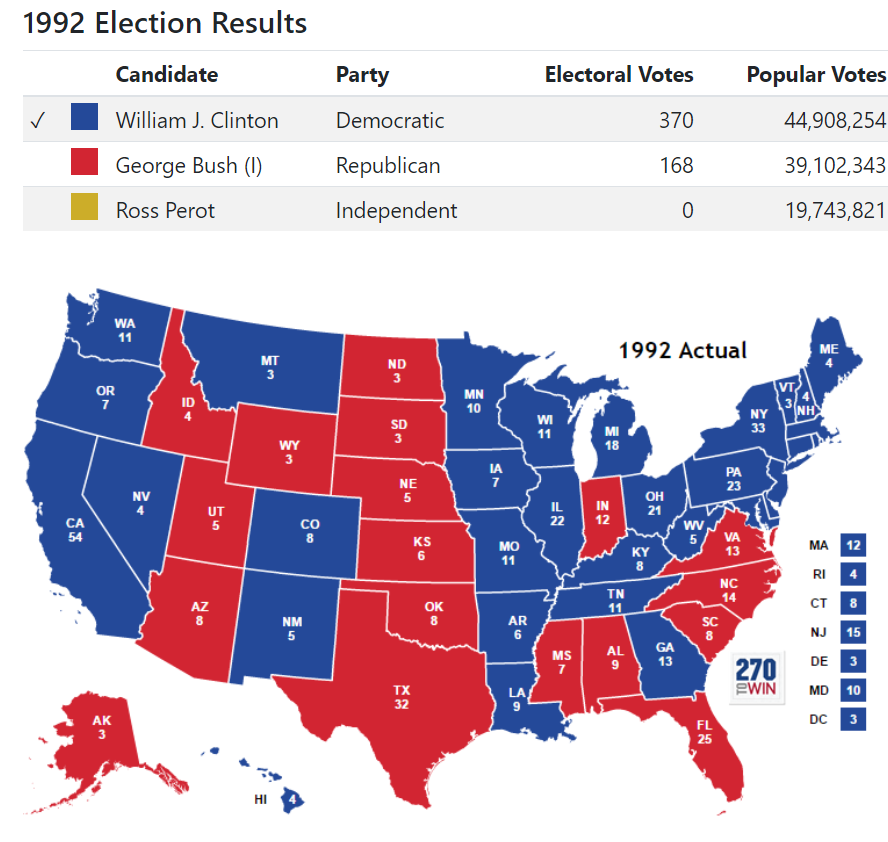

- Résultat : Clinton 43% Bush 37,4% Perot 18,9%

- Collège électoral : Clinton 370 Bush 168

Le contexte : En 1992, George H.W. Bush, ancien directeur de la CIA, est le 41ème président des Etats-Unis et il candidate à sa réélection. Il est le successeur naturel de Reagan, dont il fut le Vice-Président, et poursuit la politique de son prédécesseur. Lorsqu’il entre en fonction, le budget du pays est déficitaire en raison de la course aux armements avec l’URSS. Il essaie, durant son mandat, de réduire les dépenses fédérales sans augmenter les impôts mais le Congrès, à majorité démocrate, l’oblige à accroître les dépenses fédérales et donc les impôts. Ce reniement lui aliène le soutien de sa base électorale puisqu’il s’agissait de sa promesse de campagne en 1988 « Read my lips, no new taxes ». La fin de son mandat est, par ailleurs, marquée par la crise des caisses d’épargne qui plonge le pays dans la récession et le chômage de masse (7,8%). Bush semble négliger l’économie qu’il ne juge pas aussi important que la politique étrangère et ce mépris accentue son impopularité. En effet, le mandat de Bush est particulièrement historique sur le plan international. Il signe l’accord de libre échange ALENA avec ses voisins canadiens et mexicains mais il est surtout le président américain qui met fin à la Guerre Froide. Avec la chute du mur de Berlin, il soutient la réunification allemande et poursuit le désarmement nucléaire. Il annonce la mise en place du Nouvel Ordre Mondial où les Etats-Unis en seront l’unique Super Puissance. La première guerre du Golfe face à l’Irak est, à ce titre, le premier conflit de ce Nouvel Ordre Mondial et met au pas Saddam Hussein. Bush refusera de renverser le dictateur expliquant quelques années plus tard que « le coût humain aurait été terrible pour l’Amérique ». Si seulement son fils avait pu l’entendre… En conséquence, à l’orée de l’élection, Bush est un président populaire et respecté à l’international mais impopulaire à l’intérieur du pays qui lui reproche d’avoir abandonné les gens du quotidien. Il entame donc sa campagne en mauvaise posture.

Les primaires : George Bush est contesté par le journaliste Pat Buchanan lors de la primaire républicaine. Ce dernier parvient à limiter le succès de Bush qui n’obtient que 73% des voix au cours des primaires ce qui oblige le président à droitiser son discours pour reconquérir sa base électorale. Côté démocrate, lorsque la primaire démarre, Bush est au sommet de sa popularité et les grandes pontes du parti préfèrent ne pas se lancer, persuadés que l’élection est injouable pour eux. Tous les candidats sont des novices et 3 candidats se détachent rapidement : Jerry Brown, Paul Tsongas et Bill Clinton. Après un démarrage difficile où il est déjà accusé de tromper sa femme Hillary Clinton, Bill parvient à prendre l’ascendant sur ses adversaires et à remporter cette primaire. Il nomme Al Gore comme colistier de sa campagne.

La campagne : Cette élection est très spéciale car un troisième larron s’invite à la foire : le milliardaire Ross Perot, un Donald Trump avant l’heure, critiquant les méfaits du libre échange et voulant détruire l’ALENA. Face à un président qui ne plait plus à sa base et à un jeune premier qui divise les démocrates, Perot devient le favori de la course en mai. Les 3 candidats se tiennent en 5 points mais, lassé des attaques, Perot retire sa candidature sans raison en juillet… Avant de revenir dans le match au dernier moment en octobre. Malheureusement pour lui, le mal est fait et il reste un distant troisième dans le finish. Bush tente de mettre en avant ses résultats sur la scène internationale mais c’est l’économie qui prime durant toute la campagne avec le fameux « It’s the economy, stupid ! ». Le pays finit par se laisser séduire par ce jeune démocrate qui promet une troisième voix, les « Nouveaux démocrates », plus modérés et pro marché que les anciens démocrates à la Carter. Il remporte l’élection avec 370 grands électeurs contre 168 pour son adversaire qui réalise le plus faible score en pourcentage (37,4%) pour un président sortant depuis 1912. Cette élection met fin à 12 ans de règne républicain à la Maison Blanche.

Ce qui fait penser à 2020 : Bush n’a pas été capable d’appréhender un problème, la récession économique et a cru pouvoir l’emporter sur son seul bilan international, qui avait bien peu d’importance aux yeux des électeurs. En 2020, on serait tenté de faire le parallèle avec l’épidémie que Trump a minimisé toute la campagne. A n’en pas douter, s’il perd dans 15 jours, on se rappellera certainement de 2020 par le slogan « it’s the pandemic, stupid ! ».

Pourquoi nous n’aurons pas un remake de 1992 en 2020 : Malheureusement pour Joe Biden, le sujet de préoccupation numéro 1 de l’élection est bien l’économie et sur ce sujet là, c’est Trump qui semble le mieux armé. Il ne promet pas d’augmenter les impôts et les a bien baissés au cours de son mandat. Il ne pourra pas être pris à défaut sur ce sujet. Par ailleurs, la base électorale de Trump ne l’a jamais abandonné pendant son mandat. Enfin, il n’y aura pas de candidat trouble fête sérieux dans cette campagne qui obtiendra plus de 15% des voix.

Les RééLECTIONS SERRées : 2012 ET 2004

2012 : Obama vs Romney, la réélection par défaut

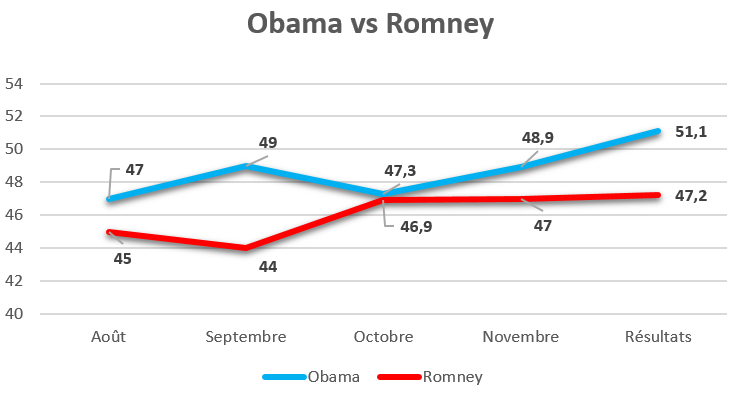

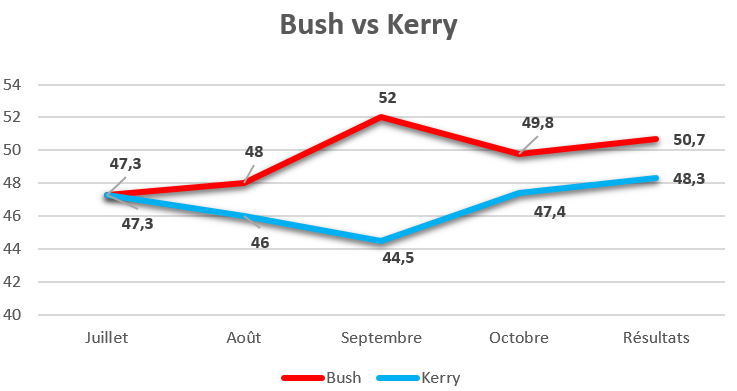

- Résultat : Obama 51,1% Romney 47,2%

- Collège électoral : Obama 332 Romney 206

Le contexte : En 2012, Barack Obama achève un premier mandat décevant. Porteur de beaucoup d’espoirs après 8 années d’obscurantisme néo-conservateur, Obama, homme politique pragmatique, semble, d’abord, redorer l’image de l’Amérique à l’international en favorisant le multilatéralisme. Il reçoit un Prix Nobel de la Paix surprise après seulement 10 mois de présidence pour des raisons bien légères : un discours d’ouverture à la coopération internationale et de réécriture de l’histoire américaine discutable devant un parterre d’islamistes. Il traîne ce prix comme un boulet le reste de son premier mandat. En effet, Obama échoue à prendre le contrepied des politiques de son prédécesseur : il ne quitte pas l’Irak en 16 mois comme promis, il renforce le nombre de soldats déployés en Afghanistan, il provoque une guerre en Libye qui fait tomber le régime de Khadafi (la pire erreur de son mandat d’après lui) et enfin il déstabilise le régime syrien avec l’aide d’organisations modérées comme Al Qaida ou le futur Daesh. Seuls succès notables sur le plan diplomatique, il normalise progressivement les relations des Etats-Unis avec l’Iran et il fait éliminer Oussama Ben Laden. Sur le plan intérieur, Obama fait face aux conséquences de la crise des subprimes au cours des 2 premières années de son mandat. Il fait voter un plan de relance de 800 milliards de dollars qui fait baisser le chômage et redémarrer l’économie à partir de 2011. Obama tente de mettre en place une assurance santé universelle au niveau fédéral, le fameux Obamacare. Malgré une majorité confortable à la chambre et au Sénat, il est contraint de faire des concessions à son propre camp pour faire passer sa réforme en 2010. Cette réforme permet de garantir une couverture santé à 32 millions d’américains. Sur le plan environnemental, Obama parvient à faire de timides réformes en taxant les émissions de CO2. Obama se présente donc aux électeurs avec un bilan en demi-teinte mais avec une base encore enthousiaste malgré les échecs.

Les primaires : Obama n’a aucun opposant au cours de sa primaire. Un seul envisage de le provoquer en duel, un certain Bernie Sanders. Toutefois, le président parvient à l’empêcher de semer la division dans le camp démocrate in-extremis. Chez les républicains, c’est la foire d’empoigne entre plusieurs candidats. Mitt Romney est le favori à la nomination mais est jugé comme trop modéré par la base qui se cherche un champion. Donald Trump envisage de se présenter mais se ravise au dernier moment. Romney doit finalement faire face à Ron Paul, Newt Gingrich et Rick Santorum. Les 4 candidats remportent chacun une primaire au début de la compétition. Lors du Super Tuesday, Romney prend un avantage définitif sur ses concurrents. Il choisit Paul Ryan comme colistier.

La campagne : La campagne de 2012 atteint des records en termes de dépenses de campagne. Pas moins d’1 milliard de dollars sont dépensés par les 2 candidats au cours de cette campagne. La campagne est pourtant extrêmement terne. Obama mène une campagne de terrain tout aussi professionnelle et efficace qu’en 2008, l’espoir en moins, tandis que Romney est plus désorganisé. Il ne crée aucun enthousiasme autour de sa candidature et se pose simplement en anti-Obama. Mitt Romney réalise tout de même une excellente performance lors du premier débat lui permettant un temps de faire jeu égal dans les sondages mais l’Ouragan Sandy en fin de campagne permet à Obama de se remettre en avant. Il joue habilement sur la nécessité de se réunir face à cette catastrophe naturelle pour tuer la fin de campagne de Romney. Obama obtient finalement une victoire confortable mais moins importante qu’en 2008 avec 51% et 332 grands électeurs. Obama perd néanmoins 3,5 millions de voix et la participation baisse de 5 points ce qui dénote de la grande déception de ses électeurs vis-à-vis de son premier mandat. Toutefois, face à un adversaire désorganisé sur le terrain, la victoire est tout de même au rendez-vous pour le Président démocrate et son colistier Joe Biden.

Ce qui fait penser à 2020 : 2012 fut une élection assez peu animée un peu comme celle de 2020 avec une impression que tout était joué d’avance en faveur du président Obama. Cette fois-ci, si les sondages disent vrais le 3 novembre, c’est certainement l’impression que laissera l’élection de 2020, une élection gagnée d’avance pour… Joe Biden. Pourtant si l’on dresse un autre parallèle avec le profil des candidats, Biden a plutôt le profil de Mitt Romney dans cette élection : il ne crée aucun engouement, mène une campagne de terrain minimaliste voire totalement amateure face à l’armada trumpienne et il a pour seul programme de faire de l’anti-Trump primaire.

Pourquoi nous n’aurons pas un remake de 2012 en 2020 : Contrairement à Obama, Trump a tenu ses promesses et n’a pas déçu sa base électorale. Le problème vient plutôt de sa personnalité qui irrite une majorité de l’opinion américaine. Les sondages ne sont pas aussi serrés qu’en 2012 (mais semblent aussi beaucoup moins fiables). En outre, le covid 19 a rebattu les cartes en affaiblissant le bilan du président même si ses électeurs ne semblent pas lui en tenir rigueur. Enfin, la campagne a fini par soulever un peu d’intérêt ces dernières semaines et on devrait se souvenir de cette élection dans quelques décennies (comme l’une des plus violentes et dépensières ?).

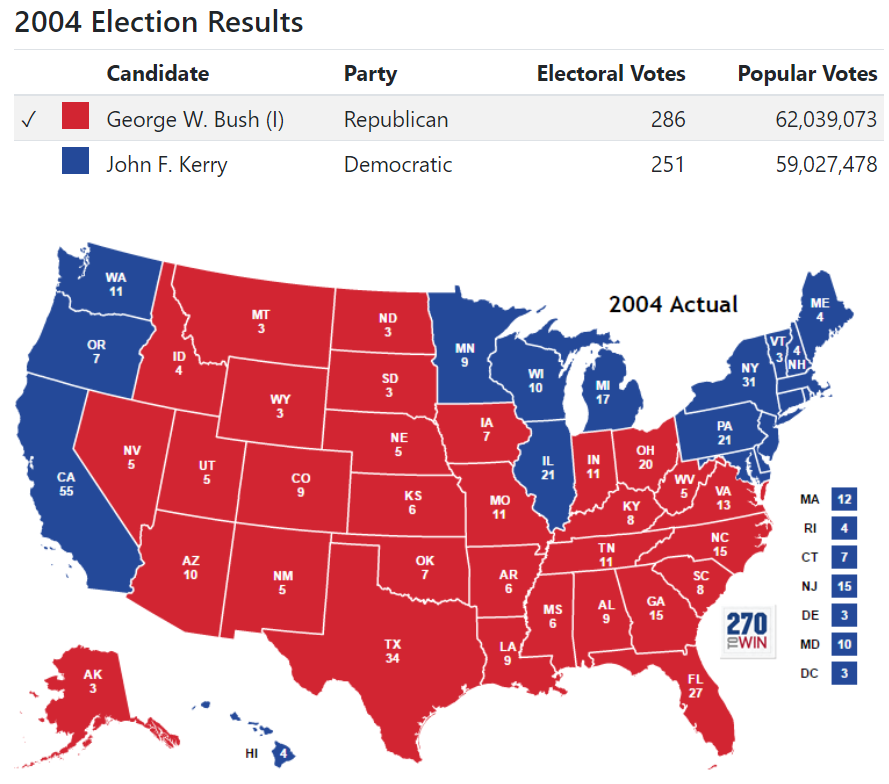

2004 : Bush vs Kerry, la mobilisation de la majorité silencieuse

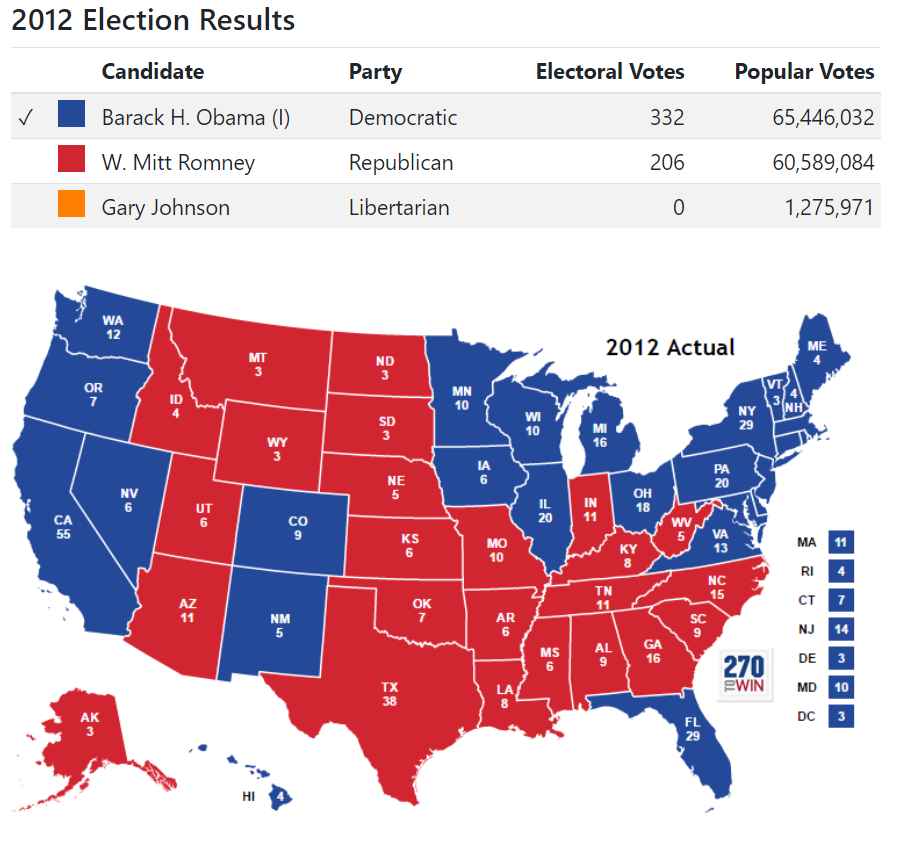

- Résultat : Bush 50,7% Kerry 48,3%

- Collège électoral : Bush 286 Kerry 251

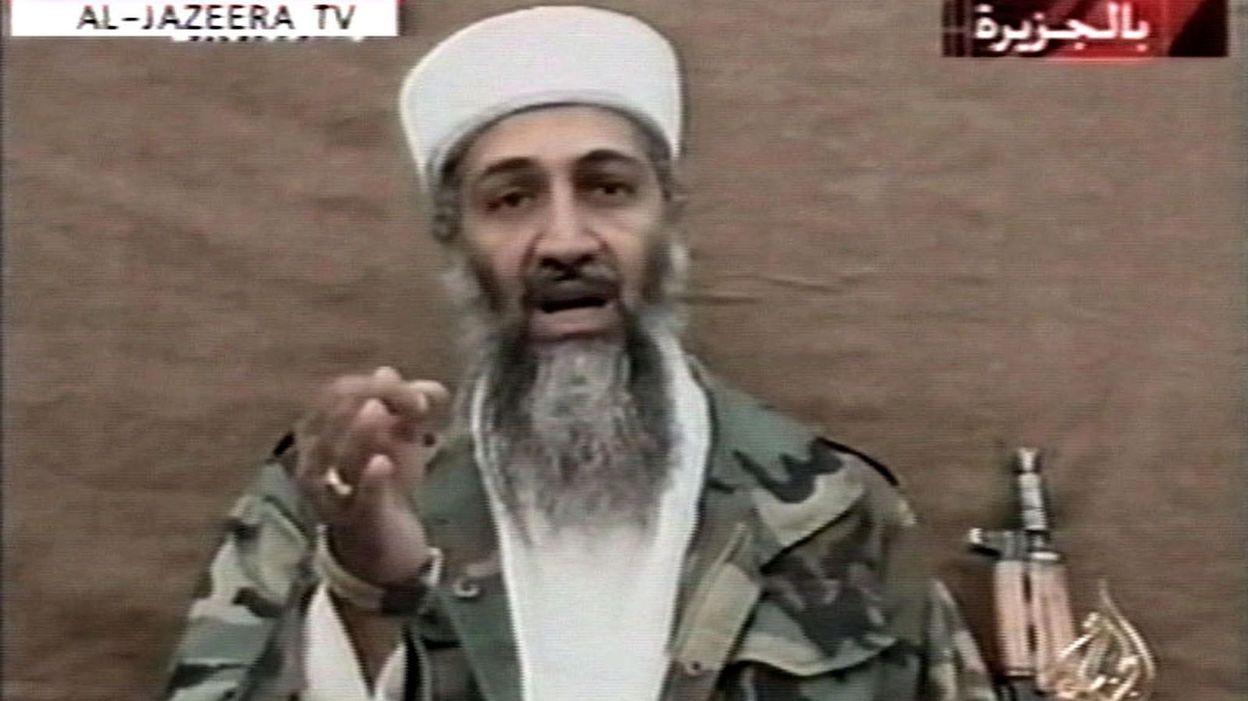

Le contexte : En 2004, George W. Bush est président des Etats-Unis depuis 4 ans et le monde entier retient son souffle, les américains se débarrasseront ils de ce président néo-conservateur va-t’en guerre ? Bush connaît, en effet, une impopularité certaine dans le monde entier pour sa politique d’expansion de la démocratie. Après les attentats du 11 septembre 2001, les Etats-Unis déclarent la guerre au terrorisme et utilisent un vocabulaire belliqueux face à l’axe du mal : Afghanistan, Iran, Corée du Nord et Irak. Le premier de la liste est envahi immédiatement, avec le soutien de la communauté internationale pour traquer Oussama Ben Laden. En 2003, Bush évoque la nécessité de changer de régime en Irak indiquant posséder des preuves que ce pays possédait des armes de destruction massive. Malgré le veto de l’ONU, Bush envahit le pays le 20 mars, renverse le régime 3 semaines plus tard et annonce la fin de la guerre. 17 ans plus tard, nous n’avons pas fini d’en payer le prix mais à l’aube de l’élection de 2004, la majorité des américains soutient cette politique. Sur le plan intérieur, Bush réduit fortement les impôts des américains de plus de 1 000 milliards de dollars ce qui bénéficie à l’ensemble des strates de la société mais creuse aussi la dette publique et l’endettement des ménages. Le chômage augmente légèrement au cours de ce premier mandat, suite à l’éclatement de la bulle internet. A la veille de l’élection, Bush profite plus de l’Union Nationale autour de sa politique internationale que de l’effet de ses réalisations en politique intérieure.

Les primaires : Chez les républicains, l’issue du scrutin ne fait aucun doute. Le président est choisi comme candidat de son parti sans aucune contestation. Du côté des démocrates, la primaire est très ouverte. En effet, les 2 principaux favoris vont jeter l’éponge avant les primaires : Al Gore, candidat malheureux de l’élection présidentielle de 2000, ne souhaite pas sortir de sa retraite tandis qu’Hillary Clinton, femme de l’ancien président Bill Clinton, se préserve pour l’élection de 2008. En l’absence de ces deux ténors, trois candidats se détachent dans la course : Howard Dean, opposé à la guerre en Irak, John Edwards, un sénateur aux airs d’Obama avant l’heure et John Kerry, l’ancien vétéran de la guerre du Viêt-Nam. A la surprise générale, Kerry, plus modéré que Dean, parvient à l’emporter en Iowa et au New Hampshire. Dean jette l’éponge rapidement et seul Edwards résiste un temps jusqu’au Super Tuesday qui consacre définitivement John Kerry. Pour unir le parti, Kerry choisit son principal adversaire de la primaire Edwards comme colistier.

La campagne : D’abord à la traîne dans les sondages, Bush profite du manque de dynamisme de son adversaire pour quadriller le terrain et coince plusieurs fois le sénateur Kerry sur ses positions inconstantes sur la Guerre en Irak. Pourtant, Kerry marque les esprits lors du premier débat en attaquant frontalement le président sur la colossale erreur qu’il a commise en engageant le pays dans ce conflit. La suite de la campagne est extrêmement serrée et le clivage géographique et sociologique s’ancre définitivement au cours de cette élection. Les villes sont désormais résolument progressistes et se rangent du côté démocrate, tandis que les villes rurales penchent du côté des conservateurs. C’est dans les banlieues que l’élection se joue et Bush va profiter de deux événements de fin de campagne pour attirer ses électeurs. De manière habile, Bush, qui a l’image d’un texan très conservateur, se déclare personnellement pour la mise en place d’union civile pour les couples homosexuels, contre l’avis de son parti. Ceci lui permet de réduire son retard auprès de l’électorat modéré des indépendants. Par ailleurs, 3 jours avant le vote, Oussama Ben Laden apparaît dans une vidéo où il se moque des 2 candidats. Cette apparition mobilise les électeurs patriotes et évangélistes dans la dernière ligne droite qui se déplacent en masse pour faire réélire Bush de justesse. Il obtient 50,7% des voix contre 48,3% pour son adversaire et 286 grands électeurs contre 252.

Ce qui fait penser à 2020 : La campagne médiatique disproportionnée en faveur du candidat démocrate. En 2004, si vous écoutiez les médias américains, Kerry avait remporté tous les débats et les américains avaient envie de tourner la page Bush. Pourtant, une part importante de l’électorat avait été négligée par les sondeurs : l’Amérique profonde, le Heartland (le coeur de l’Amérique), s’était massée aux bureaux de vote et avait permis à Bush de l’emporter à l’arrachée. Aujourd’hui, même si les sondages sont très à l’avantage de Biden, les analystes sont prudents et craignent l’existence d’une majorité silencieuse conservatrice comme en 2004 et 2016. Biden a également une campagne similaire à Kerry sur le terrain : peu d’enthousiasme dans les meetings et un manque de charisme évident.

Pourquoi nous n’aurons pas un remake de 2004 en 2020 : Si les sondages de 2004 s’étaient trompés, ils annonçaient malgré tout une élection extrêmement serrée. Tout le contraire de ce que l’on observe pour l’instant aujourd’hui. Par ailleurs, la Guerre en Irak a clairement favorisé le candidat républicain, le pays étant encore majoritairement pro-guerre en 2004. Kerry n’a pas osé se positionner comme anti-guerre et ses atermoiements lui ont coûté l’élection. Si on fait le parallèle Guerre en Irak/Guerre contre le covid, Trump n’est pas parvenu à unir le pays derrière sa stratégie (quelle stratégie ?) et ne tire pas d’avantage de la situation au contraire. Sa réélection apparaît bien moins évidente que celle de Bush à ce stade de la campagne.

2020, un mix entre les élections de 1968 et 2000 ?

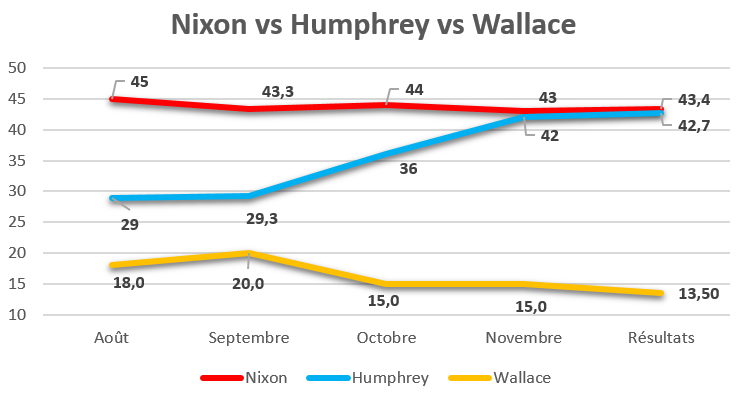

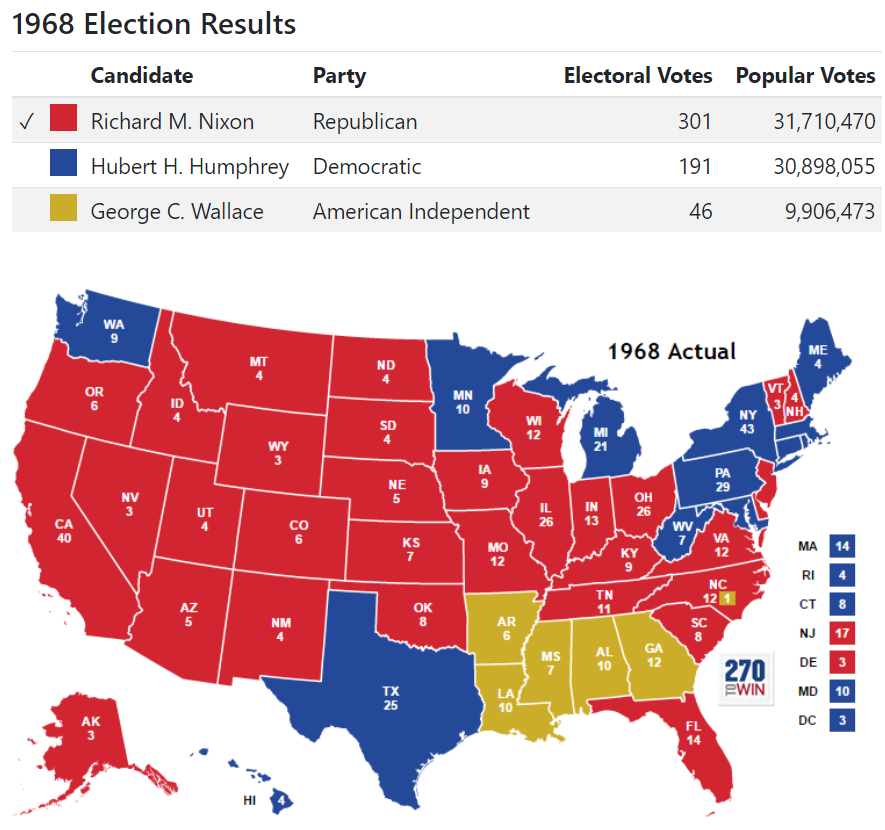

1968 : Nixon vs Humphrey, Law&Order

- Résultat : Nixon 43,4% Humphrey 42,7% Wallace 13,5%

- Collège électoral : Nixon 301 Humphrey 191 Wallace 46

Le contexte : En 1968, Lyndon B. Johnson est le président des Etats-Unis. Elu Vice-Président de JF Kennedy en 1960, il accède au poste de président à la suite de l’assassinat de ce dernier en 1963. En 1964, il est élu avec une avance écrasante et jamais égalée : 61,1% du suffrage populaire. De nombreux progrès sociaux marquent son mandat : poursuite de la conquête spatiale, progrès dans la lutte contre les droits civiques et création de Medicare et Medicaid. Pourtant, les Etats-Unis connaissent de nombreuses émeutes raciales dans les grandes villes et un mouvement général de révolte au sein des jeunes générations. Contre-culture hippie, nouvelle gauche et Black Power sont des courants qui exacerbent les tensions sociales et culturelles entre classes, générations et races. Le 4 avril 1968, Martin Luther King est assassiné et des violences éclatent partout jusque devant la Maison-Blanche. Par ailleurs, l’intensification de la guerre du Viêt-Nam fait chuter sa popularité. S’il annonce une guerre bientôt gagnée, les médias commencent à le contredire surtout à partir de février 1968 lorsque l’attaque de l’ambassade américaine de Saïgon a lieu. Le président apparaît donc en très mauvaise posture au moment où la campagne présidentielle démarre.

Les primaires : Malgré les difficultés de Johnson, la primaire semble jouée d’avance en faveur du président à l’aube de cette primaire. Un seul candidat, le sénateur Eugene McCarthy se présente face au président sortant avec l’appui des étudiants et des pacifistes. Lors de la première primaire du New Hampshire, Johnson l’emporte avec seulement 49% des voix contre 42% pour son challenger, résultat qui prouve que le président est extrêmement impopulaire. Robert Kennedy, frère de l’ancien président assassiné, se lance dans la course le 16 mars sur la même ligne de McCarthy, fou de rage et criant à l’opportunisme. Le 31 mars, le président annonce son retrait de la course pour éviter de perdre une primaire mais aussi en raison de ses graves problèmes de santé (il décèdera en 1973). Hubert Humphrey, le vice-président prend alors sa place dans la campagne. Le parti éclate alors en 4 factions : Humphrey est soutenu par les grands syndicalistes et les caciques du parti, McCarthy est soutenu par les étudiants et les intellectuels de gauche, Kennedy représente les minorités raciales et les pacifistes et enfin George Wallace représente le courant Dixiecrat, les démocrates des Etats du Sud ségrégationnistes. Trois stratégies se mettent en place : Kennedy et McCarthy se disputent les délégués des primaires tandis que Humphrey cherche à s’assurer le soutien des Super Délégués qui ne votent qu’à la convention démocrate. Wallace lui, quitte le parti et décide de se présenter en indépendant. Le 4 juin, Kennedy remporte la primaire de Californie et semble en mesure de l’emporter, il est assassiné le soir même. Un de ses acolytes, George McGovern se lance alors dans la course et les délégués de McCarthy et de Kennedy refusent de s’unir pour vaincre Humphrey. C’est donc ce dernier qui l’emporte à la convention. Il choisit Muskie comme colistier. Chez les républicains, la campagne est également féroce. Richard Nixon, le Trump de son époque, fait face à George W. Romney, père de Mitt Romney, opposé à la guerre du Viêt-Nam. Il se retire pourtant très vite de la course, accumulant les gaffes. Nelson Rockefeller, un autre homme d’affaire New-Yorkais prend alors la tête du courant anti-guerre au sein du part mais ne parvient pas non plus à vaincre Nixon. Finalement, Ronald Reagan est le dernier à contester la candidature Nixon mais il ne parvient qu’à remporter l’Etat dont il est le gouverneur : la Californie. Nixon est donc investi à la convention et choisit Spiro Agnew comme colistier.

La campagne : La campagne se concentre principalement sur le problème des émeutes raciales et anti-guerre. Nixon se présente comme le candidat du rétablissement de la loi et de l’ordre. Tout en se déclarant partisan des droits civiques, le candidat républicain critique les mesures libérales et le laxisme du gouvernement. Il définit une « stratégie du sud » qui consiste à récupérer le vote blanc démocrate qui se sent abandonné par le parti depuis qu’il a abandonné ses positions ségrégationnistes. Face à lui, Humphrey développe une campagne active et de terrain en promettant de lutter contre la pauvreté par le renforcement des droits accordés aux minorités. Toutefois, il s’aliène une parti des voix de l’extrême gauche en ne prenant pas parti contre la guerre du Viêt-Nam et une parti des voix modérées en ne condamnant pas plus fermement les violences liées aux émeutes raciales. Enfin, George Wallace, le candidat ségrégationniste, dispute la ligne Law&Order de Nixon mais il est sur une ligne plus dure, souhaitant mettre fin à certaines réformes obtenues dans le cadre de la loi sur les droits civiques. Le troisième homme effraie les 2 camps : Wallace siphonne les voix des blancs du Sud à Nixon tandis que le succès de son discours populiste auprès de la classe ouvrière inquiète le camp démocrate. Toutefois, dans les derniers instants de la campagne, Johnson annonce un cessez-le-feu surprise au Viêt-Nam qui permet à Humphrey de faire un rapproché de dernière minute dans les sondages. Ce n’est malgré tout pas suffisant et Nixon l’emporte avec 43,4% des voix et 301 grands électeurs contre 42,7% et 191 grands électeurs pour Humphrey. George Wallace est le dernier candidat indépendant à parvenir à remporter des grands électeurs (46) mais ne peut pas être le faiseur de roi qu’il aurait rêvé être.

Ce qui fait penser à 2020 : Les violentes manifestations liées à la mort de George Floyd ont fait écho aux événements de la campagne de 1968. Suite à ces événements, Donald Trump a repris à son compte le slogan Law&Order et a proposé aux différents gouverneurs, souvent démocrates, ainsi qu’aux maires des grandes villes l’appui de la police fédérale pour rétablir l’ordre. Son discours anticonformiste et sans concession pour les casseurs a été rejeté dans un premier temps par les maires démocrates qui ont accusé le président de supporter un racisme systémique et d’augmenter les tensions. Cependant, ces maires ont alors été trop loin et ont cédé à de nombreuses revendications venues de l’extrême gauche : démantèlement des polices municipales, instauration de gouvernements séparatistes dans des quartiers de Seattle ou Minneapolis. Joe Biden est paru effacé et a soutenu ces choix politiques dans un premier temps avant un volte face fin août à la suite de manifestations de plus en plus incontrôlables, inquiet à l’idée de devenir le Humphrey de 2020. Trump et Biden ont donc de nombreuses similitudes avec les 2 candidats Nixon et Humphrey mais il faut tout de même nuancer cette comparaison comme le fait très bien le Washington post dans la vidéo ci-dessous.

Pourquoi nous n’aurons peut-être pas un remake de 1968 en 2020 : En 1968, Humphrey était le sortant et Nixon le challenger. Le discours Law&Order a beaucoup mieux fonctionné chez Nixon que chez Trump car il n’était pas lui-même aux manettes. Malgré l’intervention de la police fédérale dans certaines villes, le calme n’est toujours pas revenu en 2020 et la cocotte minute semble prête à exploser à nouveau après le 3 novembre. En outre, Biden a été moins naïf que son prédécesseur démocrate en ne tombant pas dans le panneau 100% laxiste. Il reste tout de même très ambigu sur certains aspects de sa politique sécuritaire et il pourrait avoir perdu quelques voix très importantes dans certains quartiers du Minnesota et du Wisconsin, états très disputés en 2016. Quoi qu’il en soit, comme l’élection de 1968, la présidentielle de 2020 a tous les attraits d’une élection charnière dans l’histoire électorale américaine. 1968 avait marqué la perte de terrain des démocrates dans les états du Sud et la perte d’influence au sein de l’électorat blanc. 2020 sera peut-être celle du retour en force du parti républicain au sein de l’électorat des minorités. En effet, une part de moins en moins négligeable d’électeurs noirs ont manifesté un certain ras-le-bol dans la stratégie de victimisation permanente et la récupération des mouvements de lutte par les pontes démocrates. Si le coronavirus n’avait pas parasité cette campagne, la question identitaire aurait été le sujet de la campagne 2020 à n’en pas douter.

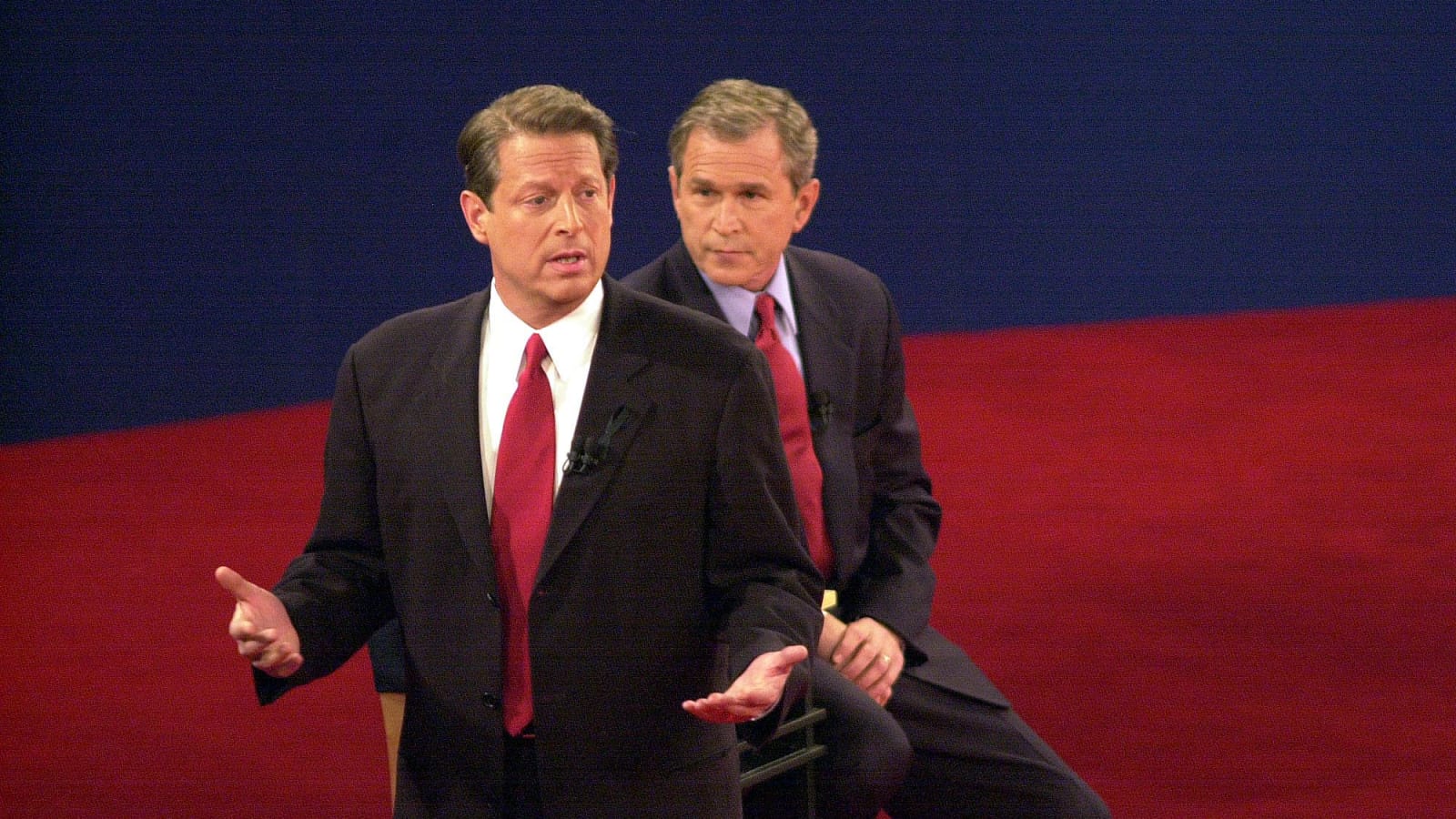

2000 : Bush vs Al Gore, l’élection sans fin

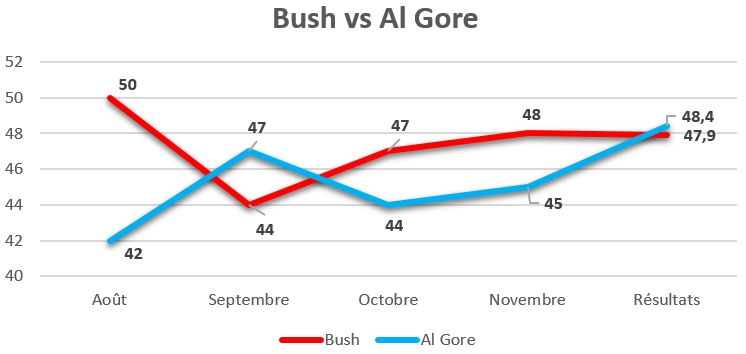

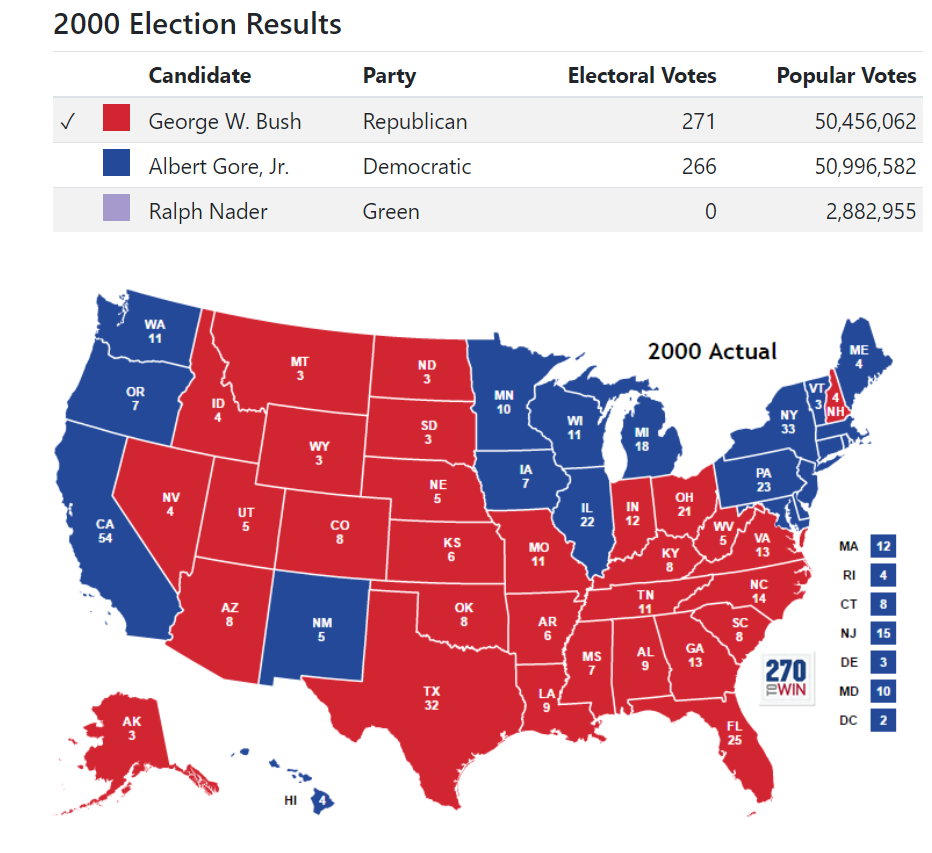

- Résultat : Bush 47,9% Al Gore 48,4%

- Collège électoral : Bush 271 Al Gore 266

Le contexte : En 2000, Bill Clinton termine un second mandat agité. Sur le plan international, Bill Clinton engage les Etats-Unis et l’OTAN dans le conflit qui oppose les yougoslaves aux kosovars. Le conflit israélo-palestinien repart de plus belle et marque l’échec des accords d’Oslo signés lors de son premier mandat. Sur le plan économique, le bilan est excellent : 20,8 millions d’emplois ont été créés en 8 ans ce qui représente un record absolu. Clinton est parvenu à rééquilibrer les budgets du pays et il profite d’une économie en expansion avec une croissance moyenne de 4% par an. Il abroge également une partie du Glass Steagall Act de 1933 qui empêchait les banques d’investissement d’utiliser les dépôts des clients pour investir sur les marchés. C’est cette abrogation qui entraînera en 2008 la crise des subprimes et a favorisé la dette des Etats-Unis. Toutefois, ce sont des scandales personnels qui entachent durement sa réputation et menacent sa fin de mandat. Outre des accusations de corruption, il est accusé d’entretenir plusieurs relations extra-conjugales avec notamment Monica Lewinsky, ce qu’il nie devant la Cour Suprême. Accusé de parjure, le président subit la troisième procédure d’impeachment de l’histoire qui démarre en 1998. Au cours du procès, il confirme ne pas avoir eu de relations sexuelles avec son assistante. La mise en accusation est finalement rejetée par le sénat en janvier 1999. Malgré ses affaires, le président garde un bon niveau de popularité et le match entre républicains et démocrates pour sa succession s’annonce serré.

Les primaires : Deux démocrates s’affrontent au cours de la primaire : Bill Bradley ancien champion de Basket-ball et ancien sénateur du New Jersey et Al Gore, vice-président en fonction. Bradley se positionne comme l’alternative libérale à Gore et mène une campagne positive. Il propose de redistribuer les surplus budgétaires dans des programmes sociaux destinés aux classes populaires et moyenne ainsi que le contrôle des armes à feu. Toutefois Gore, très populaire chez les ouvriers et les agriculteurs parvient à remporter les premières primaires. Bradley jette l’éponge lors du Super Tuesday. Côté républicain, les candidats sont au nombre de 9. Très rapidement, seuls 3 candidats restent dans la course : Keyes, McCain et George W. Bush. Keyes est très vite mis hors course du fait des ses positions trop à droite. Le match se joue entre McCain et le fils de l’ancien président américain. McCain remporte les premières primaires avant de perdre en Caroline du Nord suite à des attaques personnelles particulièrement violentes du camp Bush. Ce dernier remporte le Super Tuesday et la majorité des délégués. Il est logiquement investi par son parti.

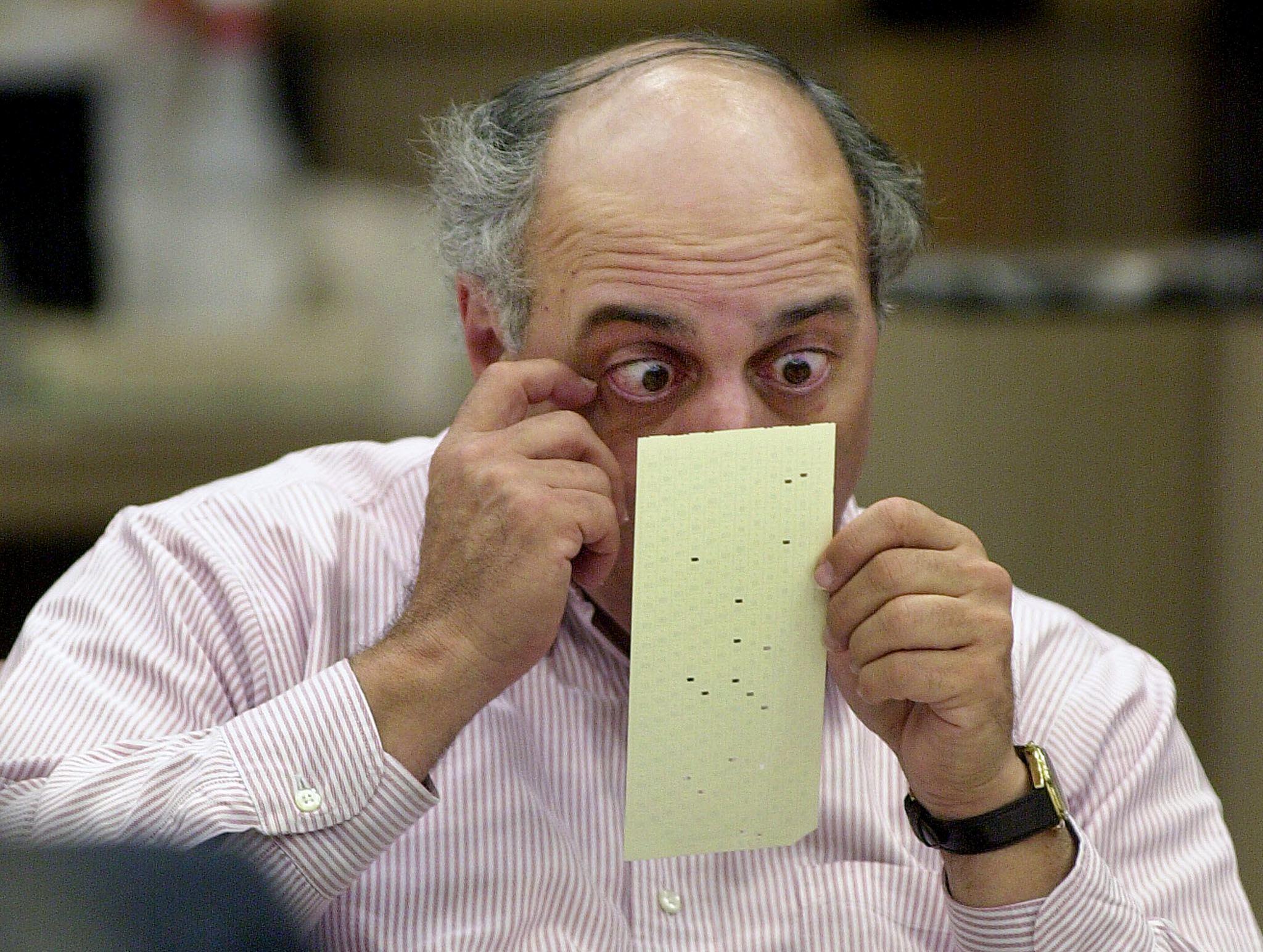

La campagne : Au cours de la campagne de 2000 Bush critique l’interventionnisme à l’étranger de l’administration Clinton (c’est marrant rétrospectivement) avec les opérations militaires de Somalie et du Kosovo. Il se déclare favorable à une baisse d’impôts massive dans la droite ligne de ses prédécesseurs républicains, Reagan et Bush père. Bush est en avance dans les sondages pendant une bonne partie de la campagne mais Al Gore refait en partie son retard pendant les débats mais c’est la surprise d’octobre, qui apparaît à quelques jours du vote qui resserre le match : une vidéo remet sur le devant de la scène le passé d’alcoolique de George W. Bush ce qui détourne une partie des électeurs conservateurs du vote républicain. A la veille de l’élection, plusieurs analystes déclarent que cette élection est la plus indécise depuis 1960 et que la Floride sera la clé du scrutin. Le soir de l’élection le 7 novembre, le match est très serré et Al Gore est annoncé dans un premier temps vainqueur grâce à son succès en Floride puis Bush… avant une rétractation des autorités locales qui déclarent que le résultat est trop serré pour savoir qui a gagné. Al Gore devant Bush de 550 000 voix au national et Bush aurait 500 voix d’avance seulement en Floride. Les autorités décident de mettre en place un second décompte jusqu’au 14 novembre puis jusqu’au 26 novembre. Des défauts sur les formulaires de vote provoquent des disputes dans les bureaux de vote et plusieurs milliers de bulletins sont déclarés invalides. Jeb Bush, frère du candidat républicain, est alors gouverneur de Floride et est accusé de supprimer des bulletins démocrates pour faire gagner son frère. Jeb Bush nie et se met en retrait de la procédure judiciaire. Plusieurs procédures de contestation sont envoyées par les 2 camps à la Cour Suprême et les bulletins sont recomptés pas moins de 4 fois. Le Code électoral aggrave la situation en remarquant lors du recomptage que les bulletins électroniques n’étaient comptabilisés par les machines que si ces bulletins étaient parfaitement perforés. Or les machines utilisées dans certains comtés, trop anciennes, avaient mal percé les trous et les bulletins avaient été comptabilisés comme blanc… A la fin du recomptage électronique, Bush est finalement donné vainqueur avec 1 500 voix d’avance. La Cour Suprême, à majorité républicaine, tranche finalement le problème le 1er décembre 2000. Par 5 voix contre 4 elle juge le recomptage impossible dans le délai imparti par la constitution américaine (le président doit être élu par les Grands Electeurs avant le second lundi du mois de décembre) et arrête le processus de recomptage des voix. George W. Bush est déclaré vainqueur par 271 grands électeurs contre 266 à Al Gore. 3 mois après l’élection des recomptages privés sont effectués. Par la méthode de recomptage manuel, Al Gore l’emporte par 60 à 171 voix d’écart. Selon des méthodes mixant le recomptage manuel et électronique comme demandé par les avocats d’Al Gore, c’est Bush qui l’emporte avec une avance oscillant entre 225 et 493 voix. Al Gore concède bien sa défaite mi-décembre et Bush peut entamer le premier de ses 2 mandats qui changera radicalement le cours de l’histoire du pays…

Ce qui fait penser à 2020 : Pour l’instant pas grand chose. Ce n’était pas une élection avec un président sortant comme Donald Trump et la campagne était assez apaisée… Jusqu’au jour du vote. L’imbroglio autour du vote électronique en Floride n’a pas permis de connaître le vainqueur de l’élection pendant près de 35 jours. Avec le vote par correspondance qui s’est généralisé du fait de la crise du coronavirus, il y a de fortes chances pour qu’un tel imbroglio se reproduise. Trump a, en effet, accusé cette manière de voter comme étant peu fiable selon les états et pourrait provoquer des fraudes électorales gigantesques. Cet argument n’est pas infondé. En 2016, de nombreuses irrégularités ont été observées en Californie et au Nevada. Des immigrés illégaux avaient reçu des bulletins dans ces 2 états et avaient pu voter à l’élection. On estime que près d’un million de voix illégales ont été comptabilisées en Californie en 2016. En 2020, des états ont prévu de comptabiliser des bulletins qui arriveront jusqu’à 3 jours après le vote, en particulier dans le Swing State de Pennsylvanie, très serré en 2016. Ce qui risque d’arriver le 3 novembre est le scénario suivant : du fait du dénigrement de cette façon de voter, les électeurs républicains vont préférer voter en personne le jour J ou en personne en avance. Ces 2 modes de vote seront entièrement comptabilisés le soir même. Au contraire les démocrates, plus inquiets du coronavirus, ont prévu de voter principalement par correspondance cette année mais tous les bulletins ne seront pas comptabilisés dès le 3 novembre. En conséquence, Trump a de grandes chances d’être en tête dans plusieurs états clés le 4 au matin et progressivement Biden va refaire son retard voire dépasser le président et l’emporter. Trump pourrait refuser sa défaite et avancer le cas que tous les bulletins comptabilisés après le 3 sont illégaux. La Cour Suprême, qui devra trancher au plus tard le lundi 14 décembre, sera, à partir de fin octobre avec la nomination de Barrett, à majorité républicaine par 6 juges contre 3. Un juge nommé par George Bush en 2004, peut aller à l’encontre des demandes de Trump ce qui laisse tout de même une majorité de 5 voix contre 4 à Trump à la Cour Suprême grâce à Barrett. Si l’élection est très serrée comme je le pense et se joue à quelques milliers de voix près, Trump aura l’avantage devant la juridiction suprême qui tranchera en dernier ressort…

Pourquoi nous n’aurons peut-être pas un remake de 2000 en 2020 : Si les sondages ont raison (Biden largement en tête) alors un état devra être particulièrement scruté : la Floride. En effet, dans cet état, les bulletins par correspondance ne peuvent pas être comptabilisés après le 3 novembre. Ils seront donc tous comptabilisés le soir même de l’élection. Biden et Trump sont donnés au coude à coude dans les sondages (1,5 point d’avance pour Biden). Si Trump ne l’emporte pas ici, il aura perdu l’élection à coup sûr. Si Biden perd, l’élection sera donc plus serrée que prévue et il faudra alors vous préparer à de longues journées d’incertitudes avant de connaître l’issue du scrutin.